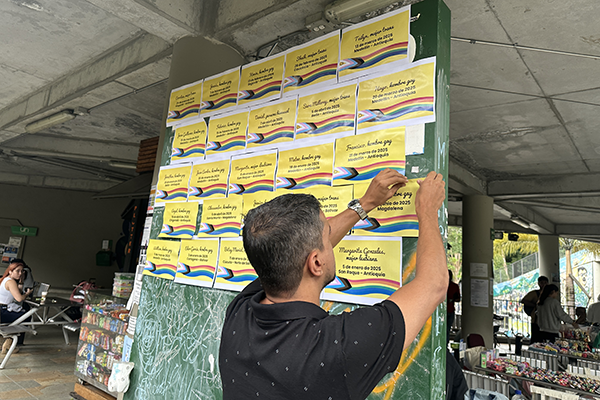

En la UNAL Medellín la pluralidad es una celebración constante. Nuestros campus son puntos de encuentro de voces, sentires y experiencias; por esta razón, en junio, como comunidad universitaria, participamos con conversatorios, talleres, exposiciones y actividades lúdicas, recreativas, de salud y artísticas, como un recordatorio de que la riqueza que nos caracteriza reside en las diferencias y el respeto hacia todas las identidades, expresiones y diversidades de género.

En junio, y hasta los primeros días de julio, los espacios de la Universidad son los testigos de las distintas expresiones que surgen a partir de las diversidades de género y sexuales y en contextos culturales como comunidades afro e indígenas. Entre la programación que conmemora el Mes de la Diversidad en la Institución se realizan varias actividades que retratan la riqueza que habita los campus de la UNAL Medellín.

Racializados, pobres, trans y queer

La historia de la cultura Ballroom está marcada por la lucha, el goce y la resistencia para celebrar la vida de las comunidades disidentes racializadas (principalmente negros y latinos), pobres, trans y queer.

El Conversatorio “Ballroom: brillar, resistir y existir”, fue un espacio de conversación entre Anyel Marquínez, estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia, y Jhess Salazar, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, con la moderación de Manuel Zacarías Salgado, estudiante de la maestría en Ingeniería en Recursos Minerales de la UNAL e integrante del colectivo afroestudiantil Muntú Bantú.

La charla se dividió en tres bloques temáticos relacionados con Ballroom: su historia, cómo resuena esta necesidad de los espacios seguros y movimientos como este para darle cabida a las diversidades y el contexto actual en Colombia de esta cultura.

La cultura Ballroom tiene sus orígenes en Nueva York por personas negras y latinas o miembros de la comunidad LGBTIQ+ racializadas. Se caracteriza por los "balls", eventos donde se compite en diferentes categorías, como el vogueing (estilo de baile considerado una parte central de la cultura ballroom, que imita poses de modelos de revistas) y desfilan en "casas" o grupos. Las "casas" son estructuras familiares elegidas que ofrecen apoyo y comunidad.

La historia del Ballroom data desde los años 70 y 80 en New York, considerada una cultura que nació desde los márgenes y la resistencia, se convirtió en un ícono para las personas racializadas, pobres, trans y queer, explicó Manuel Zacarías Salgado, panelista del evento.

De acuerdo con lo anterior, ser negro y ser transexual era una forma de quedarse afuera o excluido.

“Ballroom inicia desde los márgenes debido a su naturaleza resistente. Está conformado por personas que históricamente hemos estado al margen de lo socialmente cualificado para ser social. Ballroom inicia en un movimiento creado tanto por ser negro como por ser trans, debido a que las personas eran expulsadas o dejadas afuera de las distintas expresiones de diversidad, por lo que, naturalmente, esa forma de ser excluidas, hace que las comunidades marginalizadas, a modo de resistencia, inicien con este movimiento”, explicó la abogada Jhess Salazar,

Por su parte, para Anyel Marquínez, más que una cultura o movimiento, el Ballroom nace como una contracultura de los negros y los transexuales excluidos o marginados de espacios LGBTIQ+.

“Es un espacio seguro para nosotros. Brinda esas puertas abiertas para que las disidencias sexuales, sobre todo las personas negras, tengan un espacio libre de esas violencias que ocurren a diario, donde la sociedad nos está señalando todo el tiempo, donde no solo somos maricas sino negros”, señaló Marquínez, estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia.

“La realidad trans fue la que llevó a la necesidad de estos espacios, de existir como contracultura y convertir esa fantasía trans en una realidad. Gracias a esto nace como un movimiento político fuerte producto de la discriminación y la violencia. Es una respuesta a la desatención de realidades que existían pero que no eran categorizadas como humanas a través del baile, la belleza, lo fashion”, agregó Jhess Salazar.

Con el paso de los años y las fronteras, esta contracultura es considerada una plataforma educativa y de resistencia.

“Ballroom Colombia ha evidenciado unas diferencias y unas especificidades, en las que se ha centrado para responder a las mismas. Lo que ha hecho en el país es que muchas personas que hacemos parte de las disidencias sexuales y de género hemos encontrado espacios que no teníamos antes. Nos ha permitido encontrar lazos familiares, muchos enfrentamos situaciones donde somos rechazados, sacados de nuestros hogares. Ballroom nos da esa fortaleza, es un lugar para las disidencias y olvidarse de toda esa marginalización, donde algunos por primera vez hemos encontrado aceptación y amor genuino”, indica Anyel Marquínez.

Dentro de los retos principales de este movimiento en Colombia, de acuerdo con la abogada Salazar, es la erradicación del racismo en este espacio de y para negros que sigue siendo latente, “y ese juicio de valor que se hace primero por ser negro y, luego, por ser queer, así como la marginalización a la que se ve expuesta la comunidad”.

“La Madre Tierra no excluye a nadie”

Del conversatorio “Voces del territorio y del cuerpo: experiencias de mujeres trans indígenas”, participaron Nil Bailarín y Sofía Domicó, lideresas trans indígenas que desde sus territorios reivindican sus identidades y luchas. Ellas conversaron sobre el significado de ser disidente entre las minorías, bajo la moderación de Emiliano Cano Arias, estudiante de Artes Plásticas de la UNAL Sede Medellín, quien a su vez es persona género no conforme con experiencia de vida transmasculina e integrante de la Red Popular Trans, y Ángela Dayana Córdoba Jiménez, mujer Tikuna de Leticia Amazonas, estudiante de Historia y Derecho, integrante del colectivo Sabya y estudiante auxiliar de la Sección de Cultura de Bienestar Universitario.

Nil y Sofía compartieron, desde su intimidad, los cuestionamientos sobre su ser y sentir que han encontrado durante su camino como mujeres trans miembros de comunidades indígenas. A lo que se suma, además, el choque cultural cuando dejan sus tierras natales por la ciudad debido a esas diferencias por las que son señaladas.

“La Madre Tierra no excluye a nadie, no excluye la fauna y la flora que tenemos en el territorio, al contrario, ella dice, viven de mí, aprovechen de mí. Mientras que la sociedad nos excluye, sabiendo que somos personas que amamos, reímos, lloramos. Sin importar quienes nos han hecho daño, debemos ayudar y apoyar y no ser iguales a ellos”, enfatizó Nil Bailarín, quien explica cómo se aborda la diversidad y los asuntos de sexualidad y género con los miembros de su comunidad.

Esa diversidad sexual y de género se ve también condicionada, en ocasiones, por las tradiciones culturales de los pueblos indígenas. “No nos hacemos llamar LGBTIQ+, no nos da para traducir, porque tendríamos que entrar en maneras tan explícitas, nos toca interpretar, por eso hacemos referencia a que somos cuerpos, espíritus diversos trans como mujeres y hombres”, añadió Nil, lideresa trans indígena.

Sin embargo, esta situación no siempre fue así. Sofía Domicó recordó que, anteriormente, líderes gobernadores y otras autoridades cortaban el cabello a las mujeres trans y las sometían a otro tipo de castigos. “Incluso los médicos tradicionales decían que las personas diversas tenían un espíritu malo”.

“A las mujeres trans indígenas les decimos que no están solas, acá, nosotras, en la UNAL Medellín y en nuestras comunidades, siempre encontrarán escucha y apoyo”, expresó al respecto Nil Bailarin, quien inició el activismo y liderazgo como mujer trans en su comunidad desde la niñez y a través del baile como una especie de revolución artística.

“Gracias a la Universidad por estos espacios de intercambio de experiencias y saberes con un enfoque cultural de diversidad y género. Y gracias por invitar a los jóvenes de la Institución a trabajar y apoyar a la población indígena trans y otras poblaciones diversas.

(FIN/JRDP)

1 de julio de 2025